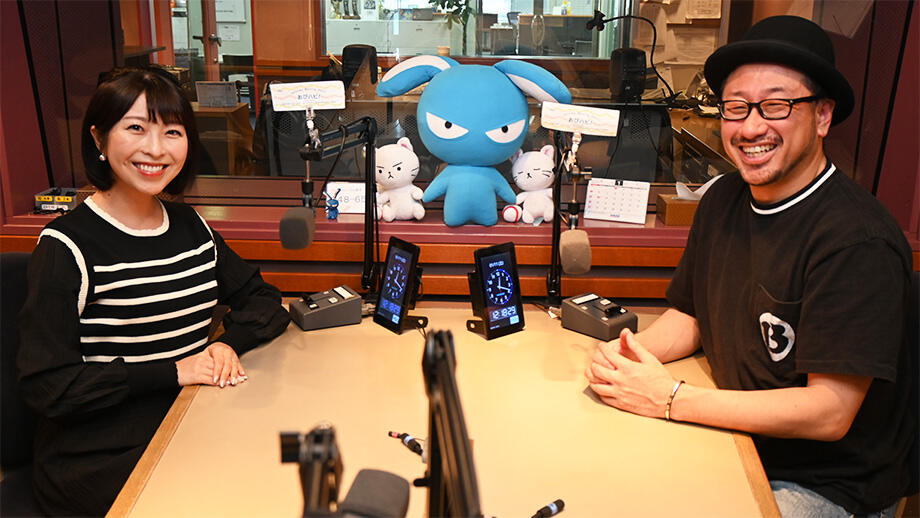

「おびハピ! ニュースの門」放送200回 インタビュー

「おびハピ! ニュースの門」が1月25日に放送200回を迎えました。番組パーソナリティーのHappyだんばらさんと小尾渚沙さんに、印象に残った記事や放送について感想を聞きました。2021年4月の番組開始から間もなく4年、新聞記事を読むのが習慣になったという2人は「New門(ニュースの門)」の記事が「興味の入り口」になっていると話しています。

記事は「興味の入り口」

放送200回となった感想は?

- Happy

だんばら -

放送100回(2023年2月25日)のときと同様、あっという間でした。ただ回を重ねるだけではなく、1回ごとに面白くて興味深い記事が掲載されているからだと思います。

- 小尾渚沙

-

私もあっという間というのが率直な感想です。今回はどんなことを教えてもらえるのだろうと毎回期待しています。いろいろな部署の記者から直接、説明を聞けてうれしかったです。

放送100回目以降で印象に残った記事は?

- Happy

-

100回のインタビューの時にリクエストしたテーマ「リスナー いつでもどこでも」(「ラジオ」2023年6月11日掲載、7月8日放送)が取り上げられて、うれしかったです。記事を通して、リスナー側の楽しみ方を知ることができました。それと、「原盤製造 世界で1社」(「レコード生産」2024年4月14日掲載、5月4日放送)という記事。世界中でアナログが再ブームになっているにもかかわらず原盤をつくる会社が世界で1社、それが日本の会社と驚きながら記事にぐいぐい引き込まれました。今後はさらにレコードの価値が上がりそうです。

- 小尾

-

「ニュース読む声 まるで人間」(「AIアナウンス」2024年2月12日掲載、3月9日放送)の記事です。AIアナウンスの技術が進んでいて、テンポとか声の高低とか聞いていて心地よいと思えるほどにまで進歩しています。一方で、記事では、AIはニュースの核を判断して見極めるというのが難しいとも説明されていたので、ニュースの内容を理解し、分析して自分の中に落とし込んで、人間にしかできないことを磨きたいと思いました。アナウンスでの間の取り方もAIにはない技術だと思います。AIアナウンスは疲れず、言い間違いがなく、長く読み続けることができるので同じ情報を何度も読み続けることには向いています。人とAIの双方の長所を生かして共存していきたいです。

テーマ: ラジオ

リスナー いつでもどこでも

テーマ: レコード生産

原盤製造 世界で1社

テーマ: AIアナウンス

ニュース読む声 まるで人間

ほかにどのような記事が印象に残っていますか?

- Happy

-

「ページなし 縦読みマンガ」(「電子コミック」2023年10月15日掲載、11月4日放送)もそうです。縦読みマンガは、次のコマでガラッと展開するようなストーリーと相性がいいと思います。日本のマンガよりも、海外、特に韓国の作品に向いているということは考えたことがありませんでした。スマホで何気なく読んでいたので、改めて記事を受けて、縦スクロールにあうマンガの魅力に気づきました。「そんなことまでも記事にするの」という驚きもあります。「月って誰のもの?」(「宇宙法」2024年1月15日掲載、2月10日放送)も関心を持って読みました。「月が誰のもの?」という発想はなかったので「宇宙条約」のことも勉強になりました。

- 小尾

-

「『寝だめ』できません」(「睡眠『新常識』」2024年12月14日掲載、12月28日「クイズの問グランプリ」で放送)※の記事もありました。「寝不足」に関する記事で、自分自身、寝だめをしようと思っていたのに、睡眠不足による負債を返すだけで睡眠を「貯金」することはできないと記事で説明していたので、すぐに夫に伝えました。「New門」の記事で知ったことは早く誰かに伝えたくなります。

テーマ: 電子コミック

ページなし 縦読みマンガ

テーマ: 宇宙法

月って誰のもの?

テーマ: 睡眠『新常識』

『寝だめ』できません」

※「クイズの問グランプリ」のテーマに取り上げましたが、記者が出演した放送はありません。

記者が選び抜いた言葉

「New門(ニュースの門)」の記事の印象は?

- Happy

-

地域や部署の違う記者がそれぞれの目線で感じた旬のニュースをわかりやすく解説してくれるのが魅力です。プラスアルファで、そのテーマに関するトレンドを一緒に学べることもうれしいです。毎月第2土曜日からの「New門」は真っ先に読む記事です。担当した記者の顔写真なども掲載しているので、「どんな人が書いているのかな」と必ずチェックしてから読むのもひそかな楽しみです。

- 小尾

-

興味への入り口です。まさに「門」だと思っていて色々なテーマに興味、関心を抱かせてくれるきっかけであり、入り口だなと。こんなに多くのジャンルのことを教えてもらい、記事の中から自分で調べることも増えたので、知らないでいることはもったいないと思っています。世の中にはこんなに自分が知らないことが多いんだなって。

- Happy

-

記事では、記者がそのテーマに対して興味や疑問をどうして持ったのか、それをどう掘り下げていくのかがわかります。学生の論文の書き方ではないですが、テーマについて展開していく際の教材になるのではと考えています。記者の伝えたいこと、記者が選んだ言葉には熱量があると思います。

- 小尾

-

膨大な取材の中から、文字数に合わせて言葉を詰め込む作業はすごいと思います。限られた文字数に収まるように記事が書かれているので、記者が選び抜いた言葉で伝えたい思いがぎゅっと詰まっているところが好きです。

活字と声では伝え方が違うと思います。ラジオではどのようなことを意識して伝えていますか?

- Happy

-

私自身はリスナーの代表のつもりで、疑問に思ったことを質問しています。シンプルな質問や、日常的で距離感の近い話し言葉で皆さんに聞いてもらえるように心がけています。

- 小尾

-

番組では、知ったかぶりをしないで、「わからない」と素直に言うようにしています。心がけているのは、わかりやすい言葉を使うことです。活字の記事は、限られた文字数で書かれていますが、例えば漢字の熟語をなるべくかみ砕いてわかりやすいやさしい言葉にするようにしています。「New門」を書いた記者が自分の言葉で教えてくれるのでわかりやすいです。

新聞記事の内容をラジオで聞いて活字の新聞に興味を持ってもらうために工夫していることはありますか。

- Happy

-

記事には記者の顔写真と一言が掲載されていて、その部分にも個性や体温を感じられます。ラジオの「おびハピ! ニュースの門」では記者のパーソナルな部分も一緒に届けられるように工夫しています。

- 小尾

-

ネットではフェイクニュースがあふれています。その中から確かなものを見極めて自分の中にインプットする作業は労力がかかり大変ですが、新聞は記者の熱量と努力に裏打ちされた正確な記事が載っているので、安心して読み進められるなと思います。

新聞をよく読まれているそうですが、新聞との接し方は変わりましたか?

- Happy

-

早起きになりました。以前は1週間まとめて読めばいいやという気持ちでしたが、「ニュースの門」の番組がスタートしたことをきっかけに新聞を読み始めて、毎朝早く最新の情報が来るので早く読まなくてはと思っています。夕刊ではネット記事にも載っていないことを深掘りした記事もあって面白いです。

- 小尾

-

今までだったら新聞をパッと見て興味がなければ読み飛ばしていた記事も、「ニュースの門」で様々な記事の背景や記者の思いを知ったので、まずは読んでみようと思うようになりました。興味をもつジャンルが増えた気がします。

- Happy

-

「ニュースの門」で取り上げたテーマと同じ記事が紙面に載ると背景がみえているので、より興味を持って読み進めることができます。のちの関連記事の入門になります。

- 小尾

-

「ニュースの門」で背景を知ったからこそ、記事の理解にも深みが出ると思います。

2人がそれぞれ取材するとしたらどのようなテーマを取り上げたいですか?

- Happy

-

インバウンド需要で日本の山に海外の旅行者が多く訪れています。なぜ日本の山に来るのか、海外から見た日本の山の魅力などを知りたいと思います。

- 小尾

-

働く女性の仕事と育児の両立や社会での女性活躍について調べてみたいです。

Happyさんは、小学校1年生の息子さんが読売KODOMO新聞の読者ということですが?

- Happy

-

KODOMO新聞は記事が横書きなので子供にとっては読み方も勉強になっているのではないかと思います。小学1年生には難しい記事もありますが、ビジュアルな恐竜や電車などの記事はわかりやすいと思います。

新聞は「大きな地図」

ネットやSNSの影響が大きくなる中、紙の新聞を読み続ける意義をどう考えますか?

- 小尾

-

フェイクニュースの危険性と、自分好みのニュースばかりが表示されるようにカスタマイズされてしまうという点で、心地よい反面、自分の幅を新たに広げることができないことになってしまいます。普段の生活では、未知の領域に触れる機会が少ないので、新聞は新たな自分に出会えるチャンスだと思っています。

- Happy

-

新聞は社会を偏らず、フラットに書き出してくれます。だから雑音がなく自分の考えを形成しやすいのかなと。デジタルの記事だと大きくてもタブレットのサイズで読むことになります。紙の新聞だと大きく開いて、記事を一望できる、まるで大きな地図のようで、情報を早く取れるのが醍醐味です。

200回を迎えて、改めてリスナーにメッセージをお願いします。

- Happy

-

番組で取り上げる「New門」の記事を読んでから聞いてもらうと、さらに楽しめると思います。自分の興味のある記事だけではなく、暮らしや経済などでもニュースに取り上げられるテーマがあるので、「New門」を読み続けると、いずれは聞いたことや見たことがあるという記事が増えていき、気になるニュースがさらに増えていくでしょう。

- 小尾

-

この番組を聞いていると自然とニュースの門をくぐれるよと。ニュースの門をくぐれば新しい自分に出会えます。取材過程やニュースの背景を教えてもらえるので、紙面とは違った楽しみがあります。読みながら、聞きながら楽しんでもらいたいと思います。